Военный коммунизм — название внутренней политики, проводившейся в РСФСР в условиях Гражданской войны в 1918-1921 годах. Политика военного коммунизма Советской власти была направлена на сверхконцентрацию людских и промышленных резервов в борьбе с идеологическими врагами. Суть политики военного коммунизма состояла в государственной монополии на многие сельхозпродукты, насильственном отъеме хлеба у крестьян, тотальной национализации всей промышленности, крайней степени централизации управления экономикой, использовании армии в народном хозяйстве, запрете частной торговли, трудовой повинности населения, свертывании товарно-денежных отношений.

Военный коммунизм привел страну к голоду и разрухе и был заменен в 1921 году Новой экономической политикой. «Лента.ру» рассказывает об этапах военного коммунизма.Установление военного коммунизма

Автором термина «военный коммунизм» был российский революционный деятель, философ и экономист Александр Богданов (настоящая фамилия — Малиновский), а ввел в широкое общественное употребление лидер большевиков, председатель Совета народных комиссаров РСФСР (Совнарком) Владимир Ульянов-Ленин.

В своей статье «О продовольственном налоге» в апреле 1921 года вождь писал:

«Военный коммунизм» был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой. Правильной политикой пролетариата, осуществляющего свою диктатуру в мелкокрестьянской стране, является обмен хлеба на продукты промышленности, необходимые крестьянину

Еще весной 1917 года, вернувшись из эмиграции в Россию после свержения царского режима, в своих «Апрельских тезисах» Ленин поставил главную задачу перед большевиками: перерастание буржуазной революции в социалистическую.

Какой же ему виделась будущая Россия?

Не парламентарная республика, — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху

Этой доктрине были подчинены все действия большевиков до и после Октябрьского переворота 1917 года (который в СССР стали торжественно называть Великой Октябрьской социалистической революцией далеко не сразу).

Приход большевиков к власти в России вызвал болезненную реакцию той части страны, которая не хотела превращаться в республику рабочих и крестьянских батраков, в стране вспыхнула жестокая Гражданская война.

С обеих сторон в нее включились тысячи военнослужащих бывшей русской армии, которые вернулись домой с оружием после того, как советское правительство заявило о своем нежелании участвовать в Первой мировой войне, предложив странам Антанты и Четвертного союза «начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире».

Еще одним мощным импульсом для братоубийственной междоусобицы стал разгон большевиками 20 января 1918 года выборного Учредительного собрания, которое должно было установить государственное будущее России.

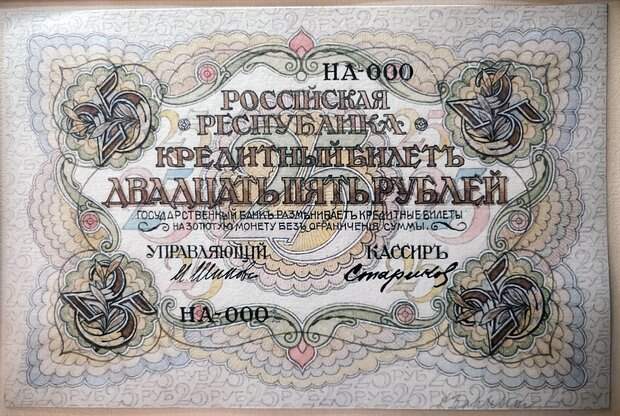

Обесценивание денег и гиперинфляция

С первых же шагов во власти большевики стали проводить политику слома всех прежних устоев: отменялись сословия, чины и награды, были национализированы банки, у населения конфисковывались сбережения, в том числе золото и серебро, а также бумажные купюры, если они превышали сумму в пять тысяч рублей и были «нажиты нетрудовым путем».

Для покрытия дефицита бюджета советское правительство осуществляло выпуск необеспеченных денежных знаков. Стремительный рост денежной массы с 43 миллиардов рублей в июле 1918-го до 1 триллиона 168 миллиардов к началу 1921 года породил гиперинфляцию, в результате которой деньги в РСФСР практически утратили какую-либо ценность, а советский рубль к концу военного коммунизма составлял всего лишь 0,006 процента стоимости царского рубля.

Это привело к тому, что с середины 1918 года госпредприятия рассчитывались за отправленные и полученные товары без участия денег, с середины 1919-го государственный бюджет перестал составляться, к началу НЭПа сбор финансовых налогов был и вовсе отменен.

Всего же на территории бывшей Российской империи в период Гражданской войны и иностранной интервенции обращалось около двухсот видов денежных знаков — от монет царского времени до купюр белогвардейских органов власти.

Экономическая политика военного коммунизма

Новая власть активно национализировала фабрики и заводы. Первой ласточкой стала Ликинская прядильно-ткацкая фабрика Василия Смирнова. 30 декабря 1917 года Ленин как председатель Совнаркома подписал распоряжение о передаче частного предприятия государству:

Фабрику товарищества Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова при поселке Ликино Владимирской губернии, со всеми находящимися при ней материалами, сырьем и прочим объявить собственностью Российской республики

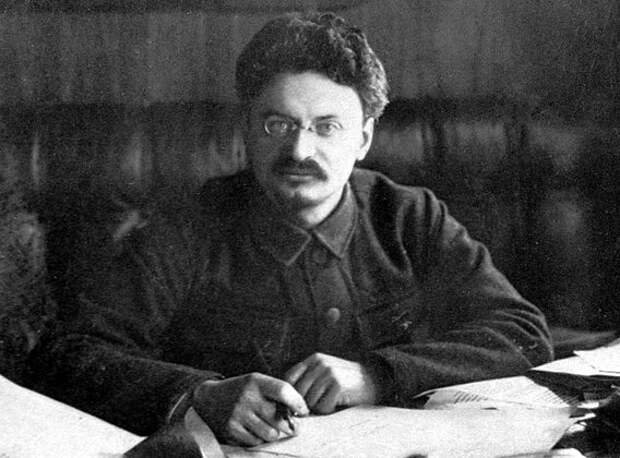

Один из лидеров большевиков, руководитель Октябрьского переворота Лев Троцкий утверждал, что данная политика стала мерой сохранения советской власти:

В Петрограде, а потом и в Москве, куда хлынула эта волна национализации, к нам являлись делегации с уральских заводов. У меня щемило сердце: «Взять-то мы возьмем, а что мы сделаем?» Но из бесед с этими делегациями выяснилось, что меры военные абсолютно необходимы. Ведь директор фабрики со всем своим аппаратом, связями, конторой и перепиской — это же настоящая ячейка той самой контрреволюции, которая с оружием в руках ведет против нас борьбу

К ноябрю 1918 года в собственности РСФСР находились уже 9542 завода и фабрики, а к концу военного коммунизма практически вся крупная, средняя и мелкая промышленность в стране была национализирована.

Летом 1918-го управление промышленностью было передано Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ), породившему сложную бюрократическую структуру. К лету 1920-го в системе ВСНХ существовало около 50 главков, чья жесткая централизация породила термин «главкизм».

При этом несмотря на значительный рост управленческого аппарата продолжался такой же стремительный спад промышленного производства, при котором многие предприятия прекратили свое существование. В 1919-м текстильная отрасль из-за почти полного отсутствия хлопка давала лишь около пяти процентов продукции от довоенного времени, а льняная — 29 процентов.

В 1919-м потухли домны на всех металлургических заводах. В 1920-м удалось запустить пятнадцать доменных печей, которые давали около трех процентов металла, выплавлявшегося в Российской империи накануне Первой мировой войны.

Главным источником сырья для большинства работающих заводов и фабрик стали запасы, накопленные еще до революции. Отрезанная от Бакинской нефти и угля Донбасса РСФСР испытывала топливный голод, перейдя на дрова и торф.

К концу Гражданской войны в промышленности были занято менее половины рабочего класса по состоянию на 1913 год. Да и сам его состав существенно изменился, сильно разбавившись выходцами из деревень и непролетарскими слоями городского населения. В целом промышленное производство в 1920-м в России сократилось по сравнению с 1913 годом в семь раз, а добыча угля уменьшилась на 70 процентов.

Прекращение связей между деревней и городом

Большевистским декретом «О земле» было объявлено, что «помещичья собственность на землю отменяется без всякого выкупа». Несмотря на то, что оговаривалось, что данные земли переходят в распоряжение местных земельных комитетов и уездных Советов, крестьяне сами начали делить барские имения, вынося из особняков все, что им приглянулось. Воздействовать на селян силой было опасно, поскольку многие из них вернулись с фронта с оружием.

Национализация банков и предприятий привела к тому, что поставка продовольствия из деревень прекратились: крестьяне, не получая гвоздей, плугов, мануфактуры и других предметов первой для себя необходимости, отказывались продавать горожанам свою сельхозпродукцию, предпочитая вместо обесценившихся денег хранить в закромах хлеб.

К лету 1918 года РСФСР была отрезана от основных сельскохозяйственных житниц прежней Российской империи: Украина по Брестскому мирному договору была передана кайзеровской Германии, на Кубани шли ожесточенные бои с Добровольческой армией генерала Антона Деникина, которая в итоге захватила этот регион.

Население в городах голодало и советское правительство продолжило политику Временного правительства в виде хлебной монополии.

Продовольственная диктатура большевиков

9 мая 1918 года было выпушен декрет высшего законодательного органа республики — Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) за подписью его председателя Якова Свердлова, в котором отмечалось:

Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы на самогонку, — врагами народа, предавать их революционному суду с тем, чтобы виновные приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет

В документе подтверждалось, что государство продолжает вести политику хлебной монополии.

13 мая 1918 года Совнарком и ВЦИК издали совместный декрет «О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».

В нем подчеркивалось:

В то время, как потребляющие губернии голодают, в производящих губерниях в настоящий момент имеются по-прежнему большие запасы даже не обмолоченного еще хлеба урожаев 1916 и 1917 годов. Хлеб этот находится в руках деревенских кулаков и богатеев, в руках деревенской буржуазии. Сытая и обеспеченная, скопившая огромные суммы денег, вырученных за годы войны, деревенская буржуазия остается упорно глухой и безучастной к стонам голодающих рабочих и крестьянской бедноты

Инициатором введения продовольственной диктатуры стал нарком продовольствия Александр Цюрупа, который получил неограниченные права для изъятия у крестьян излишков зерна — при помощи созданной при Наркомпроде РСФСР Продовольственно-реквизиционной армии.

Продотрядам и комитетам бедноты разрешалось применять к скрывающим хлеб или иные продукты вооруженную силу.

В ответ крестьяне начали сокращать поголовье скота и посевных площадей, старательно прятали сельхозпродукты. В итоге, снизилась урожайность и собираемость зерна.

Продразверстка и спад сельхозпроизводства

11 января 1919 года Совнарком выпустил декрет о введении продразверстки (изъятие до 70 процентов сельхозпродукции), продолжив тем самым политику, начатую еще царским правительством в декабре 1916 года, которая с треском провалилась.

В постановлении, подписанном Лениным, подчеркивалось:

Сельские хозяева, не сдавшие к установленному сроку причитающиеся на них количество хлеба и фуража, подвергаются безвозмездному принудительному отчуждению обнаруженных у них запасов

Продразверстка вначале распространялась только на хлеб и фураж, а к концу 1920 года — почти на все сельскохозяйственные продукты. При этом заготовки производились силовым методом, поскольку размер разверстки оказался выше производительности крестьянских хозяйств (тем самым большевики повторили ошибку кабинета министров Николая II).

Отъем хлеба и зерна у крестьян компенсировался государством в 1919 году на 50 процентов промышленными товарами или деньгами, в 1920-м цифры упали до 20 процентов.

Для перестройки сельского хозяйства на новый лад 14 февраля 1919 года было опубликовано постановление ВЦИК «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию», где провозглашался курс перехода от частных крестьянских хозяйств к совхозам и коммунам.

К концу 1920 года насчитывалось около шести тысяч совхозов и более десяти тысяч колхозов. Однако в целом сельскохозяйственное производство в 1920-м по сравнению с 1913 годом сократилось на 38 процентов.

Введение пайков и продовольственных карточек

27 июля 1918 года народный комиссариат продовольствия принял специальное постановление о введении в стране продовольственного пайка, рассчитанного на четыре категории.

Самый большой получали рабочие, трудящиеся на особо тяжелых производствах, кормящие матери и женщины на пятом месяце беременности.

На втором месте шли те, кто был занят на тяжелых, но не вредных производствах, женщины-домохозяйки с семьей из четырех человек и дети от трех до четырнадцати лет, а также нетрудоспособные граждане первой категории, которые именовались «иждивенцами».

Паек третьей категории полагался рабочим на легких производствах, женщинам с семьей до трех человек, детям до трех лет и подросткам от 14 до 17 лет, безработным, состоящим на бирже труда, пенсионерам и инвалидам войны и труда.

Самый маленький паек был четвертой категории, куда включили лиц обоего пола, получавших доход от чужого наемного труда, представителей свободных профессий и членов их семей, людей неопределенных занятий и прочее население, не подпадающее под вышеуказанные критерии.

Как правило, более-менее регулярно обеспечивались продуктами первые две категории, третья — во-вторую очередь, четвертая — по остаточному принципу.

Получение пайка не гарантировало сытой жизни. В 1919 году калорийность пайка рабочего в Москве составляла всего лишь 336 килокалорий, тогда как суточная физиологическая норма требовала не менее 3600 килокалорий.

Вновь большевикам пришлось прибегнуть к методам царской России, где в связи с продовольственным кризисом в 1916 году для населения была введена карточная система. В РСФСР карточки появились в августе 1918-го (в январе 1919 года в Петрограде существовало 33 вида карточек — на хлеб, молоко, табак, обувь и так далее), которые просуществовали до конца военного коммунизма, когда в связи с НЭПом в 1921-м были отменены.

Городское население боролось с голодом или переселяясь в деревню или задорого покупая дефицитные продукты на черном рынке, где в период военного коммунизма реализовывалось более 50 процентов имеющихся запасов пропитания, топлива и одежды.

Террор как средство управления государством

С начала прихода к власти самым действенным методом добиться своих целей для большевиков стал революционный террор. 26 июля 1918 года Ленин писал одному из своих ближайших соратников Григорию Зиновьеву: «Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров».

После покушения на Ленина и убийства в Петрограде председателя местной ЧК Моисея Урицкого Яков Свердлов 2 сентября 1918 года заявил на заседании ВЦИК: «На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов!»

После этого председатель ВЧК Феликс Дзержинский отдал распоряжение:

Арестовать всех видных меньшевиков и правых эсеров и заключить в тюрьму. Арестовать как заложников, крупных представителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить всю эту публику в концентрационные лагеря. Бывших жандармских офицеров, исправников — расстрелять немедленно

По его приказу расстрелу подлежали и лица, у которых при обыске ранее нашли огнестрельное оружие, а также те, кого в будущем уличат в контрреволюционном заговоре против советской власти.

В итоге массовидность красного террора вскоре почти полностью вышла из-под контроля партийных органов, заставив делегатов VI Всероссийского чрезвычайного съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов (проходил с 6 по 9 ноября 1918 года в Москве) принять резолюцию об ограничении террора рамками революционной законности.

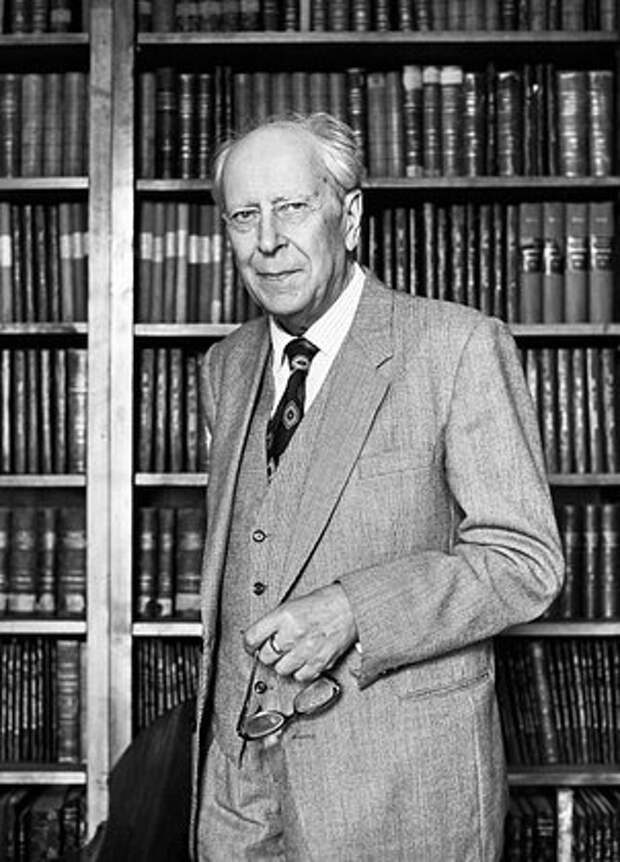

Известный советский литературовед и филолог Дмитрий Лихачев вспоминал:

Открыв форточки в своей квартире на Лахтинской улице (Петроград), мы ночами в 1918–1919 годах могли слышать беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди в стороне Петропавловской крепости. Не Сталин начал красный террор. Он, придя к власти, только резко увеличил его до невероятных размеров

Милитаризация труда в РСФСР

В условиях чрезвычайщины Гражданской войны Совнарком 5 октября 1918 года ввел трудовую повинность для «буржуазных элементов».

Заместитель наркома торговли и промышленности РСФСР Георгий Соломон писал, как выглядела трудовая повинность «буржуев» в Москве:

Большинство их было беспартийные — дамы, девицы, молодые и старые мужчины. Все это были представители настоящей интеллигенции, образованные, культурные. Дворников в реквизированных хатах не было, и всю черную работу по очистке дворов и улиц, по сгребанию снега, грязи, мусора, по подметанию тротуаров и улиц должны были производить «буржуи»

10 декабря 1918 года кодекс законов о труде установил трудовую повинность для всех граждан РСФСР с 16 и до 55 лет. В 1919-м и 1920-м Совет народных комиссаров запретил рабочим и служащим покидать свои предприятия и учреждения, а также прогуливать работу.

Для контроля при Совете рабочей и крестьянской обороны РСФСР был образован Главный комитет по всеобщей трудовой повинности во главе с Дзержинским.

В 1920-1921 годах на основе управлений Красной армии были созданы восемь трудовых армий, которые занимались лесозаготовками, продразверсткой, погрузкой угля, восстановлением железнодорожной инфраструктуры и иными бесплатными общественными работами. Трудовые армии не смогли в полной мере справиться с поставленными задачами и к весне 1921-го дезертирство из них приняло характер массового бегства.

Итоги военного коммунизма

По итогам Гражданской войны большевики победили и удержали власть, но цена была крайне высока. Безвозвратные потери Красной армии и противостоящих ей антибольшевистских вооруженных формирований составили около двух миллионов человек. 80 процентов жертв выпало на долю гражданского населения: в 1918-1920 годах было убито и умерло от голода и эпидемий (только сыпным тифом переболели более 30 миллионов человек) восемь миллионов человек.

Два миллиона человек, в том числе представители технической и гуманитарной интеллигенции, эмигрировали из страны, без родителей остались семь миллионов беспризорных детей. К концу военного коммунизма голодали 90 миллионов человек из более 137 миллионов жителей РСФСР, в стране вспыхнули десятки крестьянских восстаний.

Сложившуюся ситуацию в советских учебниках по истории весьма точно описывало одно слово — «разруха». Ущерб экономике превысил 50 миллиардов золотых рублей.

Политика военного коммунизма как экономическая система показала, что административно-командными методами можно победить вооруженного врага, но нельзя накормить собственное население.

Для того чтобы решить продовольственную проблему, возродить промышленность и сельское хозяйство, укрепить финансы и в целом оздоровить отечественную экономику, советскому правительству пришлось на время НЭПа отказаться от идеологического догматизма, отменив обязательную трудовую повинность и разрешив частное предпринимательство, негосударственную собственность и свободную торговлю.

Свежие комментарии